当サイトは広告・アフィリエイトプログラムにより収益を得ています。

テレコンとDxO PureRAWでローコストに楽しむ野鳥さんぽ

冬は野鳥撮影に最適な季節だ。木々の葉が落ち見通しが良くなることで、普段は茂みに隠れて見つけにくい鳥たちの姿を捉えやすくなる。さらに、この時期は冬鳥が飛来し、一年の中でも最も多くの種類の野鳥と出会えるチャンスだ。寒さの中、静まり返った森や公園を歩きながら野鳥を探す「野鳥さんぽ」は、観察と撮影の両方を楽しめる冬ならではの醍醐味だと私は思う。(率直なところ、天候の都合で雪山登山をキャンセルした代替アクティビティなのだが……)

しかし、いざ野鳥撮影を始めようとすると、「超望遠レンズがなければ難しいのでは?」という壁にぶつかる。たとえば、Canon RF400mm F2.8 L IS USMは170万円を超える高価なレンズであり、そう簡単に導入できるものではない。もちろん、600mm F4のような超望遠レンズも同様だ。

そこで今回は、70-200mm F2.8の望遠ズームレンズにテレコンバーターを組み合わせて焦点距離を稼ぎ、さらにRAW最適化ソフトのDxO PureRAWを活用して画質を補うことで、ローコスト機材で楽しむ野鳥さんぽを紹介しようと思う。

今回訪れたのは「北本自然観察公園」

今回の撮影地は、埼玉県の中央部に位置する「北本自然観察公園」。

荒川沿いの自然豊かな環境に広がるこの公園は、広さ約55ヘクタールにおよぶ里山の風景を残した自然公園で、湿地や雑木林、池、草地など多様な環境が広がっている。そのため、カワセミやジョウビタキ、ルリビタキ、シメ、コゲラといった野鳥をはじめ、季節ごとにさまざまな生き物が観察できる。

特に冬は、渡り鳥や冬鳥が多く訪れ、バードウォッチングや野鳥撮影を楽しむ人々でにぎわうスポットだ。園内にはビジターセンターや野鳥撮影に適したポイントも多くあり、初心者でも撮影しやすい環境が整っている。ちなみにビジターセンターでは双眼鏡のレンタルもしているので、手ぶらで訪れても野鳥観察を楽しめる。

また、ビジターセンターには直近の観察記録がホワイトボードで掲示されているので、最初に確認するとお目当ての野鳥を探しやすい。

北本自然観察公園(https://www.saitama-shizen.info)

70-200mm F2.8+テレコンの利点と画質の課題

さて、ローコストで野鳥撮影といっても、さすがに望遠レンズがゼロでは話がはじまらないので、所有している人もそこそこ多いだろう70-200mm F2.8の望遠レンズを基準点にして進める。ポートレートや風景撮影にも活躍する汎用性の高いレンズであり、手元にある機材を活かして野鳥撮影に挑戦できるのは大きな魅力だ。

70-200mm F2.8は開放F2.8で明るく、テレコン装着時も比較的F値の変化を抑えられる点が魅力だ。 特に野鳥撮影では、光量が少ない朝夕の時間帯にシャッタースピードを確保しやすい。

今回使用した機材は以下の2パターンだ。

- EF 70-200mm F2.8L IS II USM + EXTENDER EF 2xII + EOS R5(フルサイズ)

- EF 70-200mm F2.8L IS II USM + MC-11 + α6700(APS-C)

フルサイズとAPS-Cクロップの違い

- EOS R5(フルサイズ)では、70-200mm F2.8に2倍テレコンを装着すると、140-400mm F5.6として機能する。これにより、超望遠域をカバーできるが、テレコンによる画質低下が課題となる。

- α6700(APS-C)の場合、MC-11アダプターを介してEF 70-200mm F2.8L IS II USMを使用すると、フルサイズ換算で1.5倍のクロップがかかり、実質105-300mm F2.8として機能する。さらに2倍テレコンを装着すると、フルサイズ換算210-600mm F5.6となり、フルサイズの400mmよりもさらに望遠側をカバーできる。

APS-Cセンサーのクロップ効果を利用することで、フルサイズよりも焦点距離を稼ぎやすくなるため、野鳥撮影ではAPS-Cのメリットが大きい。ただし、α6700にEXTENDER EF 2xIIを使用するとAF精度が低下してしまうので、600mm以上のレンジが必要な場合、私はEOS R5のAPS-Cクロップ機能(1.6倍)を使用している。この場合、得られるのは640mm F5.6相当の1730万画素の画像となるが、A3プリントには十分な解像度だ。

一方で、どちらの組み合わせでもテレコンを使用すると、解像度やコントラストの低下、ノイズの増加が避けられない。

DxO PureRAW 4でテレコン使用時の画質を補正する

テレコンで焦点距離を伸ばせる一方でトレードオフになる画質を補うための強力なツールとなるのがRAW最適化ソフトDxO Pure RAW 4だ。LightroomにもAIノイズ除去やレンズ補正などの機能は備わっているが、PureRAWをプラグインとして導入することで(撮影後の)テレコンのデメリットがほとんど解決する。

DxO PureRAW 4の主な効果

- ノイズ除去(DeepPRIME)

- 高ISOで撮影した際のノイズを大幅に低減し、ディテールを維持

- シャープネス向上

- テレコンによる解像度低下を補い、シャープな描写を実現

- レンズ補正

- 70-200mm F2.8+テレコンの組み合わせでも、歪みや色収差を補正(α6700では無効にするか、ソニー製70-200mmの補正を当てるか選ぶことになる)

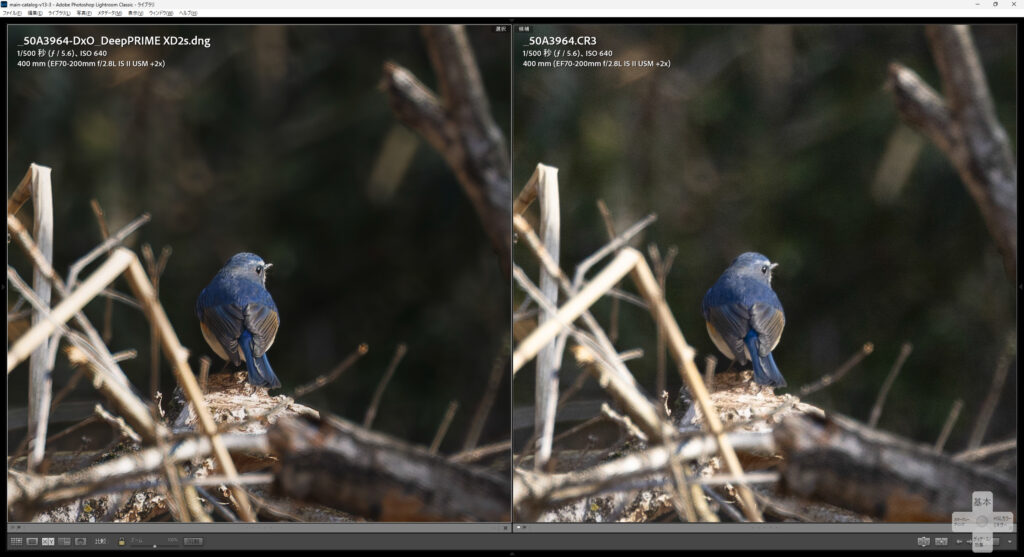

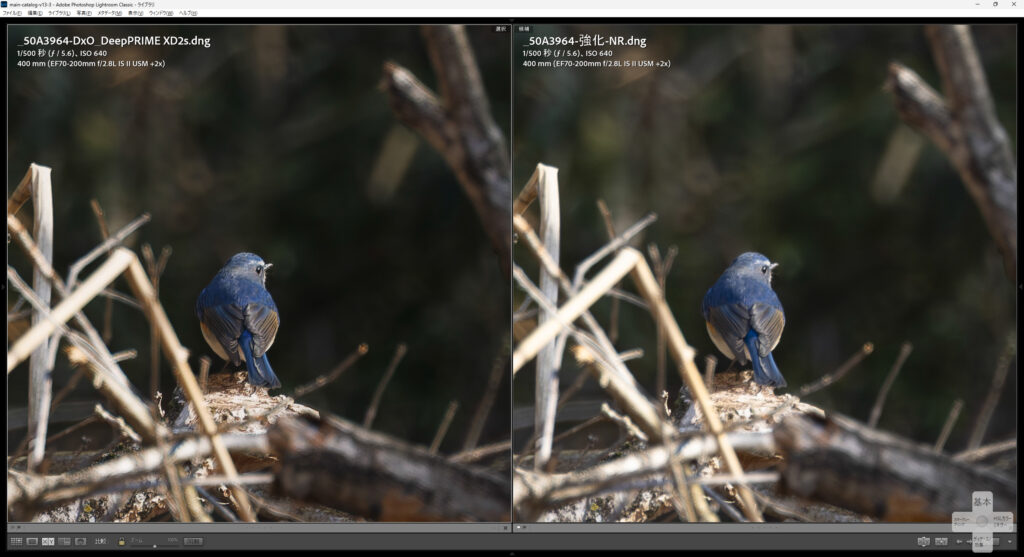

上の比較画像はEOS R5で撮影したRAWデータで、左にPureRAW 4の標準設定で処理した画像、右にLightroomでレンズ補正のみを行なった画像を等倍にして並べたものだ。DxO PureRAWを適用すると、背景のノイズが大幅に減り、羽毛のディテールがよりシャープに残る印象だ。

ここではISO640とそれほど高い感度ではないが、ノイズが乗りがちなEOS R5なので十分に効果が現れていることが確認できる。特にISO3200以上で撮影した写真では、従来のノイズリダクションでは消えてしまう細部もクリアに残り覿面に効果が現れる。

DxO PureRAW vs. 他のノイズ除去ソフト

PureRAW以外にもAI処理を備えたノイズ除去ソフトもあるが、結果や精度などを較べると光学補正も含まれる分、頭ひとつ抜きん出ている印象だ。一例にLightroomのAIノイズ除去と比較した画像を掲載する。

| ソフトウェア | 特徴と比較 |

|---|---|

| DxO PureRAW | ノイズ除去+光学補正の最適化に特化。AI処理が強力 |

| Adobe Lightroom | 標準のノイズ除去機能はあるが、DxOのDeepPRIMEほど強力ではない |

| Topaz DeNoise AI | ノイズ除去に特化。DxOと比べると光学補正はなし |

| Nik Dfine (Nik Collection) | ノイズ除去専用だが、AI処理の精度はDxOほどではない |

冬の北本自然観察公園で見られる野鳥

ここで掲載した写真はいずれもEOS R5にEF 70-200mm F2.8L IS II USMと EXTENDER EF 2xIIを組み合わせ、APS-Cクロップで撮影した。撮影した写真はダイサギのものを除いてDxO PureRAW 4で処理をしてからRAW現像をした。なお、撮影後のトリミングはしていない。

70-200mm F2.8を手持ちで構えながら撮り歩く野鳥さんぽとしては十分な画質を得られているのではないだろうか。大口径の望遠レンズなのでそれなりに大きいとはいえ、600mmクラスの超望遠レンズに較べればはるかに身軽。三脚や一脚に縛られずさんぽしながら野鳥を楽しめるセットアップではないだろうか。